食後血糖値の管理の重要性

血糖値管理による「食後高血糖値」の治療目標

血糖値は、空腹時または食後の一方だけでなく、両方を管理することが重要です。

しかし、「食後高血糖」では、何よりも食後血糖値の管理が重要です。

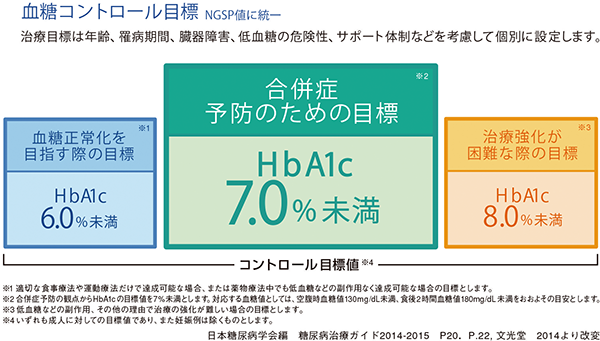

日本糖尿病学会の診療ガイドラインでは、管理指標の「良」以上を目指した血糖コントロールを推奨しています。

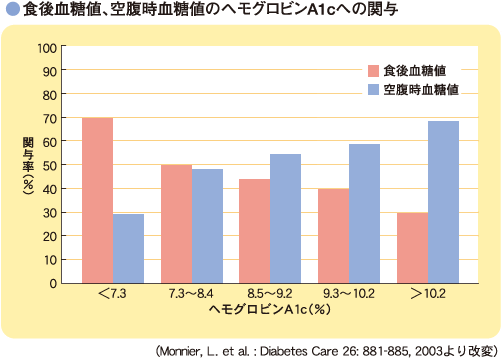

血糖管理におけるヘモグロビンA1cと食後血糖値との関係

これまでの研究から、ヘモグロビンA1cに対する食後血糖値の影響が明らかになっています。

ヘモグロビンA1cが9.3%以上の場合は、食後血糖値への影響が約40%にとどまりますが、ヘモグロビンA1cが7.3%未満の場合は約70%と高い割合を示し、食後血糖値はヘモグロビンA1cに大きく影響します。さらに、食後血糖値は、ヘモグロビンA1cが6.5%を超えるあたりから早く悪化することも報告されています。

空腹時血糖値が比較的正常な人でも、食後血糖値が異常に上昇する可能性があるのです。また、空腹時血糖値の管理目標が達成できても、ヘモグロビンA1cが依然として下がらないことがあります。

早い時期からの「食後高血糖」の改善は、良好なヘモグロビンA1cを維持し、糖尿病の発症や進行を抑えて、空腹時血糖値の上昇も抑えることにつながります。

「食後高血糖」を改善するための運動療法

「食後高血糖」では、中性脂肪が過剰に蓄積されると肝臓や筋肉などの組織でインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」という状態を引き起こします。

「インスリン抵抗性」の原因である中性脂肪の蓄積を減らすためには、運動不足や偏った食事を是正するなど、生活習慣を改善する必要があります。

また、運動療法は、インスリンの分泌を促進して直接的に血糖値を下げるわけではありませんが、エネルギー(ブドウ糖)消費の促進により血糖値をコントロールすることもできます。

ただし、患者さんによっては運動を制限される場合もあるので、運動療法を始める前には主治医とよく相談しましょう。

筋肉トレーニング

有酸素運動は、内蔵脂肪の燃焼に効果的ですが、肝心な筋肉の量が少なくては脂肪を効率的に消費することはできません。そこで、筋肉をつけるために筋力トレーニングを行います。

ストレッチ

主運動の前後に、ウォーミングアップとクールダウンを目的に行います。体の柔軟性を高めて血行を改善し、関節の動く範囲を広げて運動の効果を高めるとともに、怪我や事故の防止に大切です。

スポーツ

スポーツを行う楽しく運動ができ、さらにストレスの解消や気分転換ができるので、主運動に加えてゴルフ、テニス、サッカー、バレーボールなど、いろいろなスポーツを楽しむことも大切です。

有酸素運動

優れた有酸素運動には、ウォーキング(散歩、速歩)、ジョギング、水泳(水中運動)、サイクリングがあります。普段はバスや電車で移動するところを、1駅分歩いてみるなど無理なくエネルギーを消費する工夫を取り入れるとよいでしょう。階段の昇降も運動として有効です。

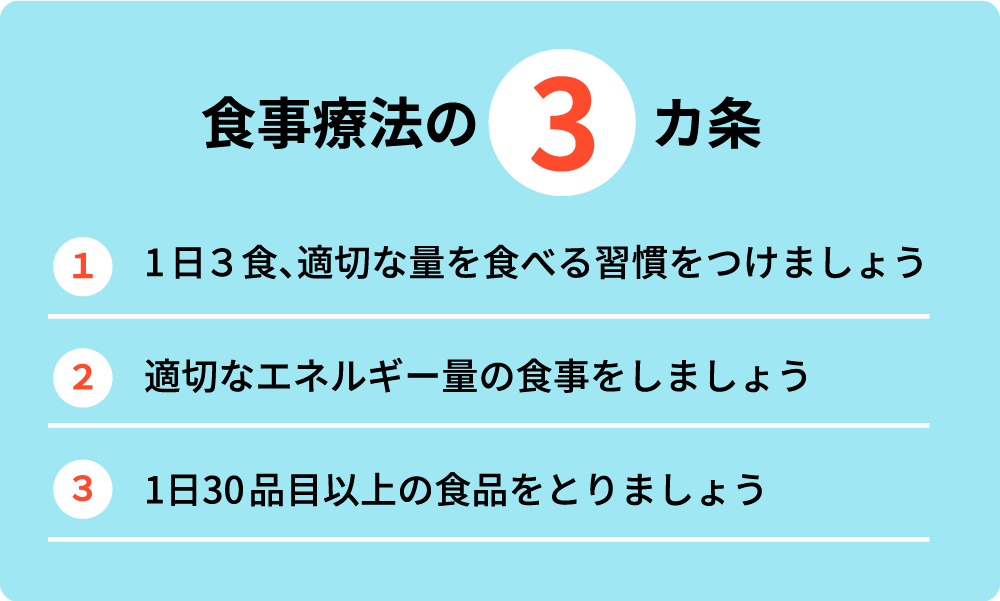

「食後高血糖」を改善するための食事療法

食事療法の基本は、決められた範囲内のエネルギー量を摂取することと、栄養バランスのとれた食事をすることです。

食事療法の基本から、「食事療法の3カ条」をおすすめします。

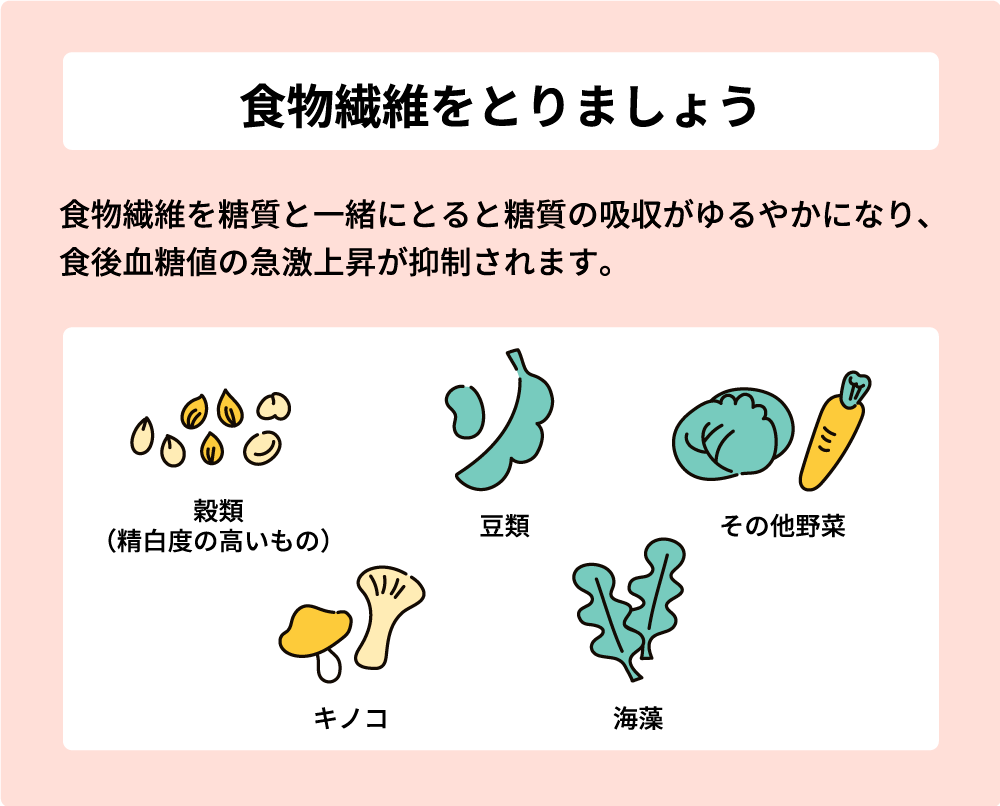

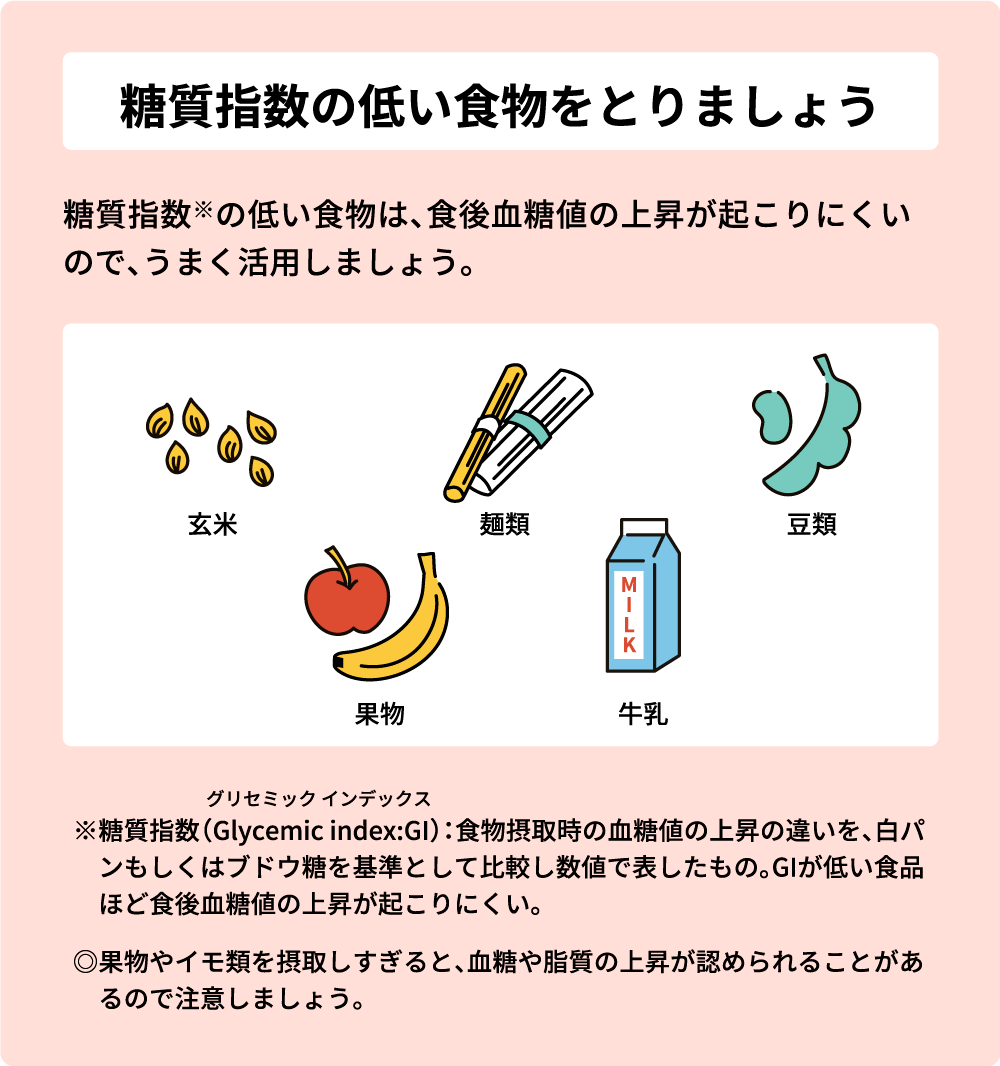

食後血糖値の上昇には、糖質(ブドウ糖)摂取後のインスリン初期分泌が大きく関わっています。

インスリン初期分泌が低下すると食後血糖値が上昇するので、ゆっくりと糖質が吸収されるような食事をとることによって、「食後高血糖」の改善が期待できます。

それには、食物繊維を多く含む食物と、糖質指数の低い(食後血糖値の上昇が起こりにくい)食物をバランス良く摂取すると効果的です。

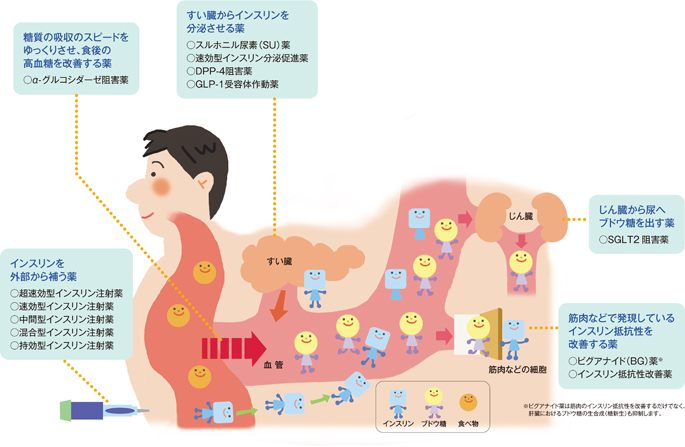

「食後高血糖」を改善するための薬物療法

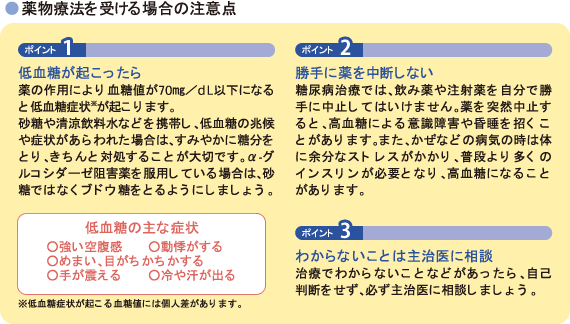

糖尿病の薬は、いずれも「インスリンの量や作用不足」を改善したり補ったりして血糖値を下げる作用を示します。糖尿病薬の中でも、とくに選択的に食後血糖値を低下させ、「食後高血糖」の改善に優れた効果を示す薬剤として、α-グルコシダーゼ阻害薬、速効型インスリン分泌促進薬、DPP-4阻害薬、超速効型インスリン製剤、GLP-1受容体作動薬などがあげられます。しかし、糖尿病の血糖管理の基本は生活習慣の改善であり、まず適切な食事療法と運動療法を行い、数ヵ月間実施しても管理目標に達しない場合に薬物療法を考慮します。

薬物療法を受ける場合は、医師の指示にしたがい、適切な使用をする必要があります。